疫情当前,孩子如何安全地“宅”在家?

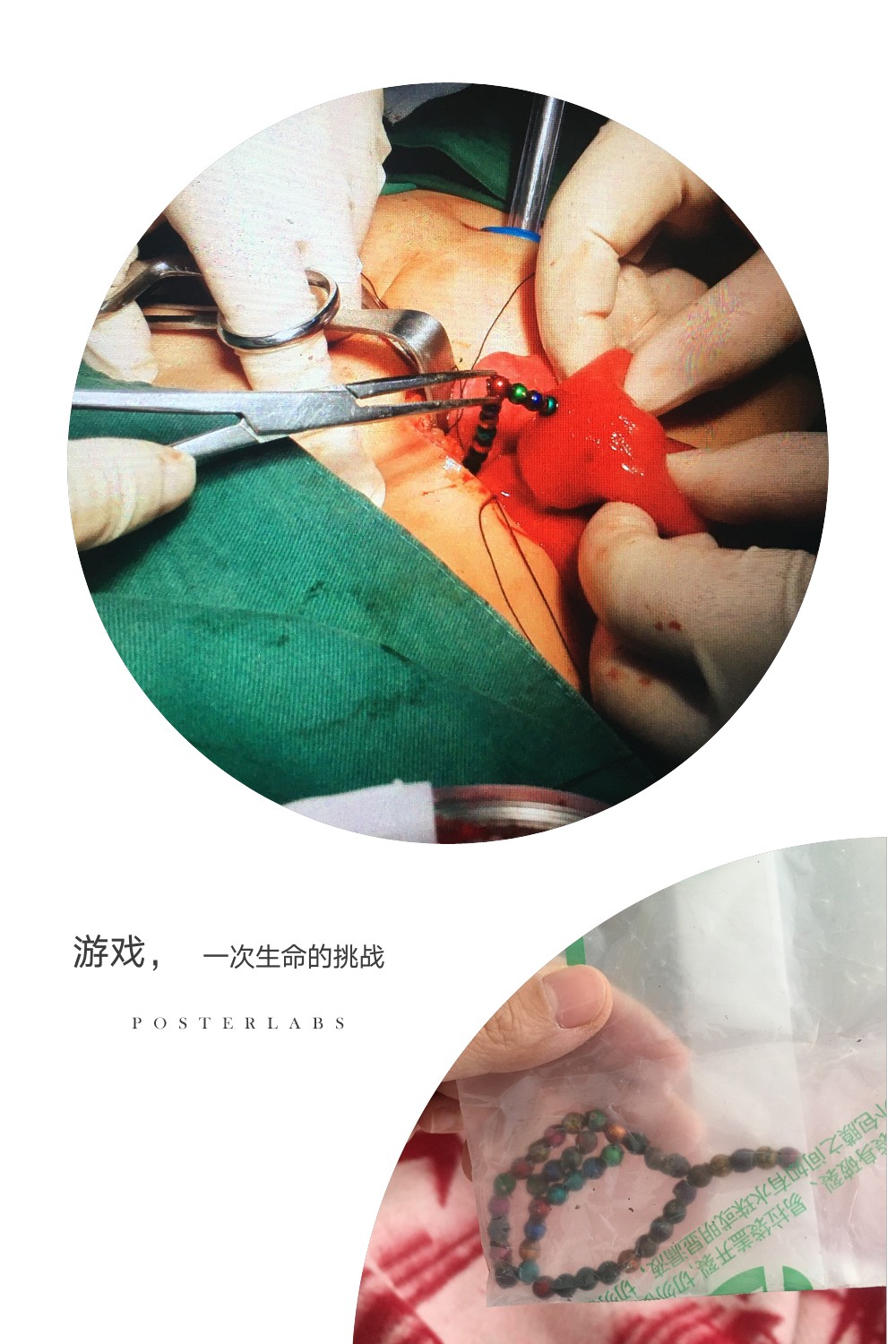

今年的“超长版”寒假,给大家带来不一样的生活体验,不能外出拜年、游玩……孩子们都在家和爸爸妈妈一起做游戏,做好病毒防疫。然而,就在人人都居家抗击病毒,不能出门之时,却有一个6岁的孩子2月3日住进了徐州医科大学附属医院小儿外科,罪魁祸首是一串五颜六色的磁力珠。

磁力珠是什么?磁力珠又叫巴克球,通过儿童的想象力,可以创造出属于自己的各种图形,因此受到大多数儿童的喜爱。这种彩色小磁球看起来很像糖豆,体积比巧克力糖小,直径只有3到5毫米,儿童极易把它们当成糖果。这些球具有高达4000高斯的磁力,比国际规定的玩具磁力的50高斯多出80倍。

小儿外科魏华主任称,磁力珠会穿过人体组织,隔着胃或肠壁互相吸引、压榨而引起严重的消化道损伤,甚至危及生命。

该患儿因上呼吸道感染至当地镇医院治疗,行X线检查后意外发现消化道异物,据家属回忆,正是自己为孩子买的磁力珠。家属曾抱有侥幸心理,认为磁力珠可通过食用粗纤维食物排出,迟迟未决心手术。距离吞服磁力珠12天之久,家属终于决定来我院儿外科观察、治疗。在连续灌肠2天后,仍未有磁力珠排出,魏华主任结合最新的X线检查报告,果断判断,这些呈串的小珠子很可能隔着肠壁,因为强大的吸引力而吸在一起,于是立即在全麻下行腹腔镜探查加肠粘连松解加小肠切开异物取出加肠吻合术,取出磁力珠40颗。目前,该患儿在儿外科医疗与护理团队的精心照护下,在逐渐恢复健康。

安全“宅”在家,儿外科专家提醒:

1. 家长购买玩具时,请按照厂家说明,慎重选择适宜儿童年龄段的玩具,避免意外伤害。

2. 吞服异物的情况较多见,以往多为硬币、纽扣电池、大头针、枣核等,这些常见物品已引起大多数家长的注意。但类似磁力珠的误吞,近一个月我科已收治2例,并且家属往往存在侥幸心理,认为其可以像硬币一样,通过食用粗纤维食物的方法排出,等待10多天后入院,这样往往会造成患儿胃肠道的穿孔、坏死、粘连,延误治疗,使患儿的危险增加。希望家长遇到类似情况,及时就医。

愿每个家庭喜乐安康!愿天佑中华,山河无恙!

扫一扫 手机端浏览