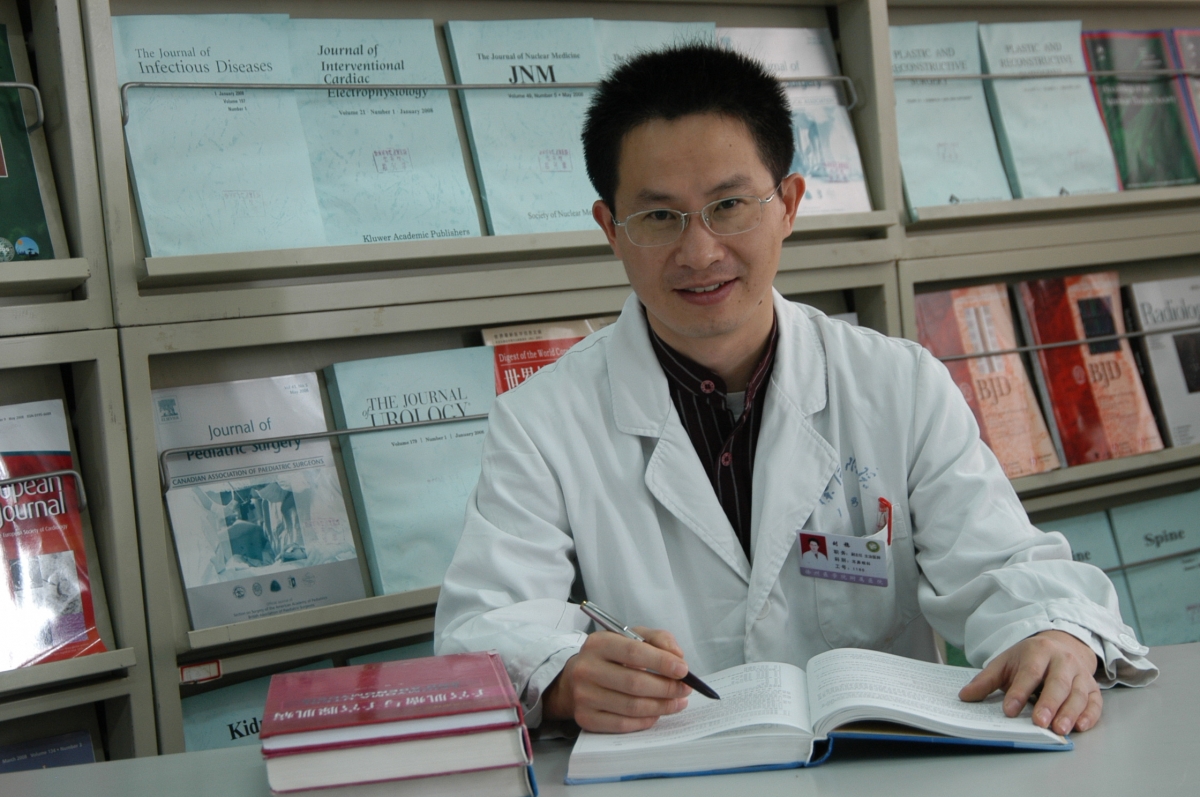

《都市晨报》:生命因你而动听――访徐州医学院附属医院耳鼻喉科副主任刘稳博士

发布时间:2008-10-28 00:00:00

浏览量:0

生命因你而动听 ――访徐州医学院附属医院耳鼻喉科副主任刘稳博士 还未见到刘稳博士就已耳闻:2006年,当他取得协和医科大学博士学位后,舍弃北京的优越条件,毅然选择回徐医附院耳鼻喉科工作,致力于家乡耳聋患者的治疗,只为帮助更多的耳聋患者有机会从无声世界走出来,不由让人肃然起敬。见面之后的交流,更是能深切感受到这位医学博士的谦逊和沉稳,时刻被他那份“不求成名医,但愿为良医”的执著而感动着。  学有所成 毅然返乡 今年36岁的刘稳博士,1994年以优异成绩从徐州医学院临床医疗系毕业留校,分配至徐医附院耳鼻喉科工作。2001年以笔试、面试两个第一的成绩,考入协和医科大学耳鼻咽喉科临床型硕士研究生,师从北京协和医院耳鼻咽喉科高志强教授。 在高教授指导下,刘稳开始了耳神经外科学方面的研究,尤其是面神经疾病的基础与临床研究,并于2003年以优异的成绩转博继续深造。2006年毕业答辩时,面对中华医学会耳鼻咽喉分会主任委员韩德民、副主任委员倪道凤、韩东一等国内著名专家组成的答辩委员会,刘稳的博士论文赢得了高度的评价,顺利获医学博士学位。 2006年刘稳博士毕业时,受上海眼耳鼻喉科医院迟放鲁主任的委托,导师推荐他到上海去工作。与此同时,兼任北京中日友好医院和宣武医院耳鼻喉科主任的张秋航教授,也希望刘稳留在北京工作。当了解到家乡徐州更需要他时,凭着对家乡亲人的思念与责任,对钱永忠教授、李培华主任悉心栽培的感念,刘稳毅然放弃优厚的待遇,选择回到徐医附院耳鼻喉科工作。 2007年,刘稳晋升为徐医附院耳鼻喉科的副主任医师、副教授,担任耳鼻喉科副主任,并被推荐为江苏省耳鼻咽喉科学会耳科学组委员。  汲取精华 施治于民 耳科疾病在徐淮地区十分普遍,但长期以来由于技术及设备的限制,本地区耳科学技术一直没有明显进步。刘稳有感于耳科学相对落后的现状,在读研期间,将研究的重点放在了耳科疾病的临床治疗方面,接触了大量患者,掌握了许多先进的临床诊疗技术,迅速提高了临床技能。 回徐医附院耳鼻喉科工作后,刘稳博士充分吸取国内外先进技术,开展了一系列耳科学工作。结合我市患者病情特点及徐医附院现有设备,工作重点注重于慢性化脓性中耳炎的治疗上,主要是在彻底清除病灶的基础上,着重于重建听力传导结构、重建中耳含气腔,以达到永久干耳、提高听力,提高患者术后生活质量的目的。 刘稳博士曾收治一位农村的男性患者,该患者婚后不久遭遇了一场车祸,经过两次开颅手术,患者逐渐康复。但他发现右耳的听力严重下降,更难以忍受的是每当挖耳朵的时候就会出现剧烈的头晕和耳痛,经多家医院诊治,却没有任何效果,患者为此终日眉头紧锁、忧心忡忡。 经过仔细检查,刘稳博士发现患者的外耳道深部有一个明显的骨性突起,颞骨CT检查发现患者的砧骨向外耳道内脱出。诊断基本明确,是外伤造成的听骨链脱位,只有进行听骨链重建才能改善患者的听力。那么是选择人工听骨还是利用这块脱出来的听骨进行听力重建呢?无疑人工听骨植入是较为稳妥的方法,但数千元的钛质人工听骨费用对这个脆弱的家庭来说不啻于雪上加霜。刘稳果断决定使用患者自身的听骨。 手术有条不紊地进行,在探查鼓室时发现砧骨穿破鼓膜,向外耳道内完全脱出,听骨链中断,刘稳将砧骨取出进行塑形后重新连接听骨链,并修补了鼓膜。手术后患者恢复非常好,听力明显提高,也不再害怕挖耳朵了,脸上又绽放出久违的笑容。 听力重建手术的关键就是如何将患者破损的听骨链重新建立连接。听小骨是人体最小的骨头,因此在该区域的操作是十分细微精致的,需要在显微镜下细致操作,尤其是镫骨手术一向被认为是耳科学最具挑战性的手术。刘稳在这小小方寸之间闯出了广阔的天地,回徐两年间,诊治了大量患者,提高了徐医附院的耳科技术,改善了本地区的耳科学现状。 刘稳博士目前已经开展了内窥镜下游离脂肪鼓膜修补术、颞肌筋膜修补术、耳道内切口夹层法及内置法鼓膜修补术、同期开放式乳突根治+鼓室成型术、完壁式乳突根治+鼓室成型术、人工听骨(包括全人工听骨和部分人工听骨)听骨链重建术、自体砧骨听骨链重建术、人工镫骨和外半规管开窗术等耳科技术,在淮海经济区处于领先水平。 除了在耳科学方面所做的大量工作外,在徐医附院耳鼻喉科的李培华主任的支持下,刘稳博士在睡眠呼吸暂停综合征(俗称“鼾症”)的综合诊疗上也做出了很大努力。他开展了对鼾症患者进行多平面手术和阶梯化治疗的方案,给每一位患者提供了个体化的治疗方案,大大提高了患者的生活质量。  勤勉求精 硕果累累 1994年大学毕业时,刘稳被分配到徐医附院当时的两个重点学科之一耳鼻喉科,刘稳非常庆幸能够跟随国内知名专家钱永忠教授学习,同时也意识到压力,他暗下决心要付出更多的努力。 刘稳住在医院内的职工宿舍,忙碌一天后,晚上就回到病房书写病历、看书,对着手术图谱、标本进行揣摩。在当时科室的几位主任指导下,他的临床能力进步很快,多次获得徐州医学院和徐医附院“先进工作者”荣誉称号。 在协和学习期间,刘稳接触了来自全国各地的各种疑难病例,频繁地参与国际、国内间的学术交流,耳濡目染着各位大家、名家的治学态度、学术造诣,与著名教授同台手术,得到他们的亲自点拨。 刘稳博士后来光荣地加入了中国共产党,获得了中国协和医科大学中国医学科学院“优秀研究生”荣誉称号,他曾接受过健康报、北京电视台等媒体的采访,并参与了国家“十五”科技攻关项目“耳神经疾病的早期干预与治疗”、“面神经有效分级标准建立和相关免疫学研究”、科技部科研院所社会公益研究专项基金“自体神经干细胞治疗神经系统损伤研究”的研究。 目前,刘稳博士在国内核心期刊发表论著10余篇,主编参编专著7本。  不求名医 但为良医 “凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦……”刘稳时常以孙思邈的《大医精诚》勉励自己。在他的成长过程中,幸运地遇到了很多良师益友,李培华、许学谷、曹恒明等老师高尚的医德、精湛的技术为他树立了良好的榜样。在协和求学期间,“严禁、勤奋、求精、奉献” 的协和精神的熏陶,更是将这种体会进一步升华。“不求成名医,但愿为良医” 成为他的最大心愿。 作为一个农家子弟,刘稳能深切地体会到病人的艰难。他知道一场疾病对一个家庭而言可能就是一场灾难,一张处方的费用可能就是农民患者半年的收成……每当他看到,那些躺在病区大厅的病人家属、摆在楼梯平台上干裂的煎饼和乌黑的咸菜时,他的心头就很沉重,也更加意识到自己的责任―――医生不仅要治好疾病,也要想办法为病人减轻负担。在坚持医疗原则的前提下,刘稳尽量减轻患者负担,门诊处方多以口服药物为主,有的患者对之不理解,要求输液,他就耐心给他们解释。对于红包问题的处理,刘稳博士认为十分简单:到住院处交到病人的账户上即可。 医生的职业是与死神抗争,刘稳博士经常是竭尽所能去挽救病人的生命。一次在他门诊期间,一位患儿因气管异物濒临死亡,他抱起浑身青紫的患儿,以冲刺的速度从门诊奔向手术室,经过紧急的抢救,患儿得救了。遇到心跳呼吸骤停的病人,在抢救器材未到位时,刘稳博士多次直接对患者进行口对口人工呼吸,挽救了患者的生命。 耳鼻喉科病种多、手术量大,每天多达6、7台手术,并且很多是功能性手术,细致精微,常常从早上8:30走进手术室,一直到晚上10点多才能结束,精神持续高度紧张,体力、精力的消耗都达到极限,对医生的心态要求很高。因此每次手术时刘稳都经常告诉同组手术的医生:“提醒我别着急”。 “有时,去治愈;常常,去帮助;总是,去安慰。”这是刘稳给医学院学生上课时,总显示在第一张幻灯片上的一段医学铭言。这段医学铭言从人文角度揭示了医学的真谛。刘稳一直践行着这句铭言,因此在病房中常常能看到他的身影,他会和病人嘘寒问暖,拉拉家常;他会在每晚下班前到病房去看看,否则回家后他就会觉得心里不踏实。 对刘稳博士来说,行医不仅仅是一种职业,而是为之奋斗终生的事业。他说:“我只有这点能力,能把病人治好才能体现出我的人生价值,疾病痊愈、病人康复是对我最大的安慰。” (原载2008年10月28日《都市晨报》) |

扫一扫 手机端浏览